この記事は、北海学園大学・川村雅則ゼミナール発行『学校で労働法 ・ 労働組合を学ぶ札幌地域労組に聞いてみよう労働組合ってどうすごいんですか?2019』の内容を一部転載・改変し、ご紹介する企画の第5回目です。第4回の続きです。

組合職員の鈴木が大学の授業の中で、労働組合の説明をしたものです。札幌の大きな病院で組合結成をした実例を元に、労働組合の仕組みや機能について紹介します。

自主都合退職の退職金を、それまでの6割に不利益変更されそうになった看護師さん達は、その後どうなったのでしょうか?

第1回はこちら

第2回はこちら

第3回はこちら

第4回はこちら

川村雅則教授のウェブサイトはこちら

転載元『学校で労働法 ・ 労働組合を学ぶ札幌地域労組に聞いてみよう労働組合ってどうすごいんですか?2019』のダウンロードはこちら

労働組合(過半数組合)のない職場での不利益変更への対応

退職金引き下げという、労働条件の不利益変更に対して、大野記念病院の労働者側の代表には、就業規則の変更に伴う意見書の提出が繰り返し迫られていました。

労働基準法では、就業規則の作成時や変更時には労働者代表の意見聴収が義務付けられています。

今回のケースでは、労働条件の不利益変更なので、労働者側は当然、変更に反対だったわけですが、ここには落とし穴があって、たとえ反対であっても、意見書を出してしまったら、それでもう終わりなのです。

使用者側は、労働者代表の文書を取り付けさえすればよい。就業規則の変更手続きはこれで終わりです。

そして不利益に変更されてしまう。

もちろんそんなことは、当時、働く側は知りもしなかった。

今回のケースがぎりぎりセーフだったのは、なんでこんなに急がされるんだ、これはどうもおかしいのではないか、とみんなが気付いて、誰かに相談しようとなって、我々につながったことです。

繰り返しになりますが、意見書を出した時点でアウトです。変更手続きには同意したとされてしまう。

意見書を提出してしまったらアウトのところで組合結成(滑り込みセーフ)

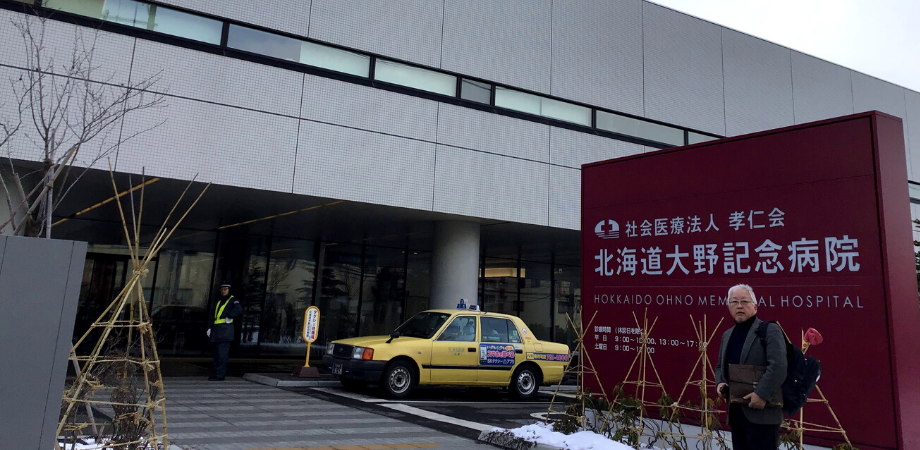

これは大野記念病院で労働組合を結成したときの写真です。

写っているのは看護師さんや薬剤師さんなど専門職の人たちです。

そして、この日は、クリスマスの日なんですよ。

この仕事を私は 30 年ほどやっていますが、クリスマスの日に組合を結成したのは初めてです。

それだけ対応を急いでいたわけです。

就業規則の不利益変更がされてしまうと、これをひっくり返すのは本当に大変で、裁判をやることも念頭におきながら何年もかけなければならなくなる。

ですから、なんとかその前に、野球で言えば、滑り込みセーフで組合を結成しました。

組合結成と言っても、最初は本当に少数の人だけ。

ここは 600 人位の職場ですが、最初に組合に入ったのは 10 人程度。

ですから、10 / 600 の力です。

それでもすごいのは、組合を作りました、就業規則の不利益変更はやめてください、と 10 / 600 の力で伝えただけで止まるんです。

極端な話、組合員がたった1人でも、私たちのところに加入してくれれば止められる。

600 人のうち 599 人が無関心だったり、仕方が無いとあきらめていても、たった一人が異議を唱えると止められる。

ギアに小さな砂粒が挟まって止まるようなものです。

ゆくゆくは多数派にする必要がありますが、最初は少人数でもいいので、旗を揚げて不利益変更をとにかく止めるぞ、という作戦です。

ちなみに結成集会に集まったのはたったの 5, 6人です。病院側にも見られることを前提にしていますから、この写

真のアングルには気を遣いました(笑)。

組合結成の通告、団結権と団交権のおさらい

組合結成の翌日には、組合結成通知書(資料1を参照)を持って病院に行きました。

組合結成通知書

貴法人におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、この度、貴法人が雇用する職員が労働組合を結成したことを通知します。当組合は、民間企業で働く約2200名(約80支部)の労働者で構成する、労働組合法上の法内組合です。

したがいまして、当組合は、貴法人に対し、組合員の労働条件の一切について団体交渉を求める権利を有しております。尚、労働組合法第7条で禁じられている不当労働行為などが発生すると、やむを得ず法的処置を講ずる場合もありますので、そのような事態が発生しないようご配慮をお願います。

労働組合との対応に不安がある場合は、労使問題に精通した弁護士に相談されることをお薦めします。

法人、組合双方とも職員が気持ちよく仕事のできる職場作りを願っている点では一致しております。ついては、無用のトラブルを極力避け、法人と組合の信頼関係を確立しなければならないと考えております。

故に、未然に紛争の防止をはかり、平和的かつ円満な労使関係実現のため、当労働組合に対するご理解、ご協力をお願い申し上げます。

組合役員及び、当組合の連絡先は下記の通りです。本件について不明な点がございましたら、本件窓口担当の書記次長・三苫(電話011-756-7790)までご連絡ください。

(※本体部分のみを掲載)

こういうときにアポはとりません。アポをとると逆に逃げられてしまう。一般的には、いわゆる労務担当の総務部長さんなどに会って、この書類を渡します。少しおさらいすると、組合結成の手続きとしては、まずみんなが集まって自主的に組合を作る、そしてそのことを使用者に通知する。

その際に、かくかくしかじかのことを要求します、と要求書をつける。

今回の場合で言えば、就業規則の不利益変更をしないこと、万が一強行したら裁判でそのことを争います、と釘を刺します。こういう組合結成通知書の書式も、私たちのパソコンの中に入っています。

あとは、当該の職場の事情に合わせて、文章をアレンジするぐらいです。

一般の労働者がこういう文書を作成したり交渉を行うのは無理ですよね。

最初はみんな素人なのですから。

しかも、会社側が弁護士をつけてくるなどしたら太刀打ちできないでしょう。

その点で我々はプロフェッショナルですし、つきっきりで皆さんをサポートします。

労働組合を結成し組合員になったからといっても労働法のプロになる必要はないのです。

2つ目の団体交渉をする権利については、こういう文書でまずは要求を行います。今回の場合で言えば、退職金の不利益変更をやめて、今まで通りを維持すること、ですね。

一般的には、春の時期になると「春闘」といって、給料を上げてくださいとか、パートの時給を上げてくださいとか、そういうことを要求します。

使用者側は交渉に応じた上で、仮に、労働者側の要求に応じられないとすれば、なぜ応じられないかを説明する。誠実に対応する義務があります。

良心的な弁護士の存在にも恵まれ、労働組合の力で退職金の引き下げ提案は撤回される―労働組合の威力

これは大野病院の団体交渉の写真です。団交を何回か繰り返して落ち着いてきたころです。

多いときには我々の後ろに 20,30人の傍聴者がいます。

使用者側で交渉に出てきているのは、組織で一番偉い理事長ではありませんが、事務局のトップの事務局長さんですね。

それから、ここの3人は弁護士さんです。

3人も弁護士が出てくるんですよ。素人ならそれだけでビビってしまいますよね。

今回は本当に良心的な弁護士が出てきた。それこそ開口一番「ああ、これは組合さんの言う通りで、不利益変更に該当するから、これはできませんね」と言ってくれた。

ですから、第一回目の団体交渉で、提案は撤回となった。

私が今まで説明してきたようなことを弁護士なら当然分かっているので、「退職金は今まで通りの制度で続けます」と回答され、予想以上のスピードで問題が解決し、なんだか組合の側の方があっけにとられてしまいました。

しかし、これこそが組合の力なのです。

風通しのよい職場の実現―労使関係・労使対話の重要性

円満解決でこれを機に労使関係もよくなって、当初 10 人ぐらいで立ち上げた組合が、最終的には 150 人ぐらいまでになりました。

看護師さんたちを中心に、働きやすい職場づくりの動きが出てきています。

組合があるからといって、給料がどんどん上がるとかいうわけではないんですよ。

でも今回の場合もそうですが、まずは下げられるのを止めた。

組合があればそう簡単に下げられないという効果が大きいかな。

そしてもう一つ大事なのは、ものが言えるようになること。

今までは使用者からの一方通行のコミュニケーション、指示・通達・通告だったわけですね。

不満があっても陰でグチをいうくらい。

だけど今後は、なんでも労使交渉のテーブルに持ち出すことができる。

交渉までせずとも、質問したり意見交換もできる。そういう意味では職場の風通しはよくなりました。

もちろん使用者の側にしてみれば、内心は嫌かもしれませんね(苦笑)。

一般論で言えば、何も文句を言わず、黙って働いてくれたほうが経営する側としては楽なわけですよ。

それが、労働組合が作られて、あれこれと口を出されるようになる、なんていうのはすごく嫌でしょうね。

経営が厳しい、だから退職金の減額を、と提案すれば、その原因を作ったのは誰ですか? と突っ込みを入れられる。

今まではただ、経営が厳しい厳しいと言えば、職員の賃金を抑えられていたのが、それはできなくなる。

ですから、非常にやりにくいなーと思っているかもしれません。

でも職員の側からこのことをとらえてみれば、言いたいこと、主張したいことを口にできるようになったということですよ。

そして、そういう風通しのよい職場を作ることが最終的には、会社のためにもなります。

それは私の経験上から間違いのないことです。

第5回はここまでです。いかがでしたか?使用者から不利益変更の申し出をされても、意見書を出す前であれば、労働組合で闘うことができます。大野記念病院は、少人数で声をあげることから始まりましたが、最終的に100人を超える組合ができました。

職場の出来事に疑問を感じたら、ひとりで悩まずにご相談ください。